「裁決の効果発生は、いつから?」

「裁決を公示する場合の、規定が細かくて分からない‥」

この記事は、行政書士の僕が書いており、

行政不服審査法51条:裁決の効果発生について、図を交えながら、わかりやすく解説していこうと思います。

✔︎ この記事で分かること

1. 裁決の効果が発生するタイミング

2. 裁決を公示する場合の規定

2. 裁決を公示する場合の規定

裁決の効果発生は、過去問でもよく出題されています。

記述での出題も、可能性あるので要チェックです!

行政不服審査法51条:裁決の効果発生とは【わかりやすく解説】

裁決の効果発生

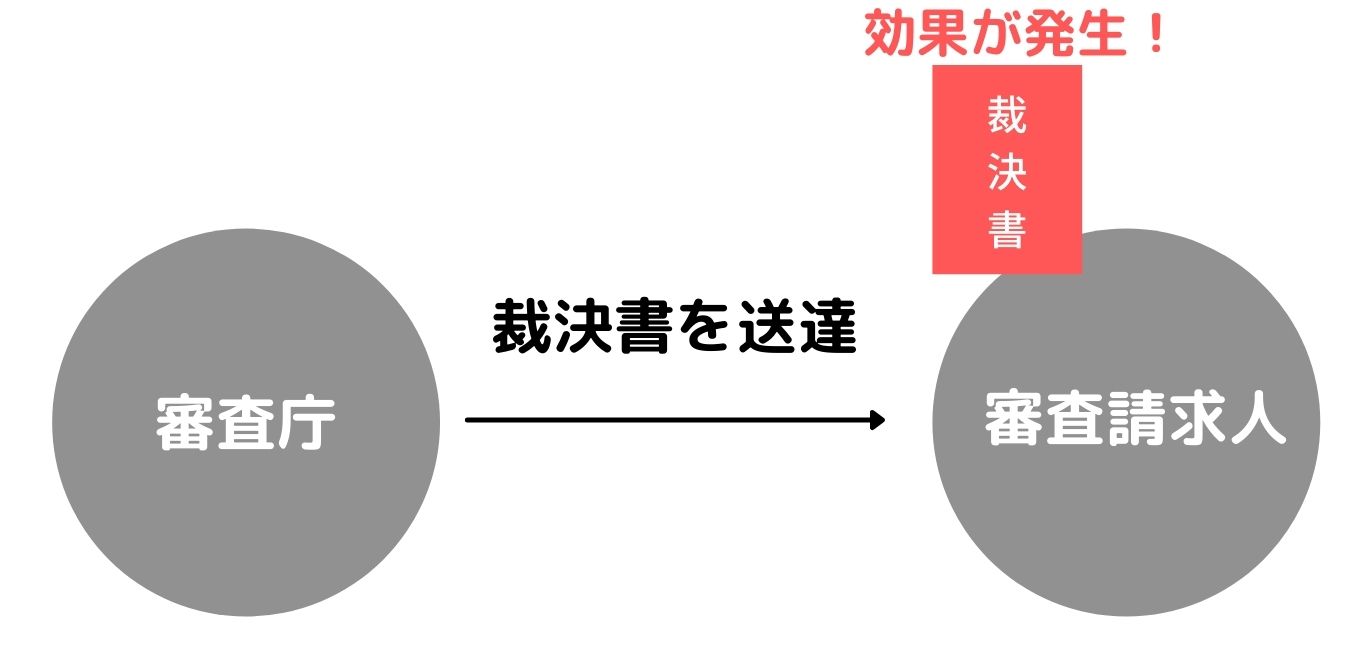

裁決は、審査請求人に裁決書の謄本が送達された時に、この効果が生ずる。

要は、審査請求人に届いた時です。

備考

審査請求を、処分の相手方以外がした場合、審査請求人及び処分の相手方に、送達されたとき

例外:裁決を公示する場合

審査請求人の所在(住所)が分からない場合や、その他送付できない場合は、公示の方法によってすることができます。

・公示方法:審査庁が、裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に公布する旨を、当該審査庁の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報または新聞紙に少なくとも一回掲載する

・効果発生:掲示を始めた日の、翌日から二週間を経過したとき

・効果発生:掲示を始めた日の、翌日から二週間を経過したとき

| 手段 | 効果が発生するとき | |

| 原則 | 送達 | 送達された時 |

| 例外 | 公示 | 掲示を始めた日の、翌日から2週間 |

【裁決の効力発生】

第五十一条 裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達された時に、その効力を生ずる。

2 裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合その他裁決書の謄本を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査庁の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合において、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす。

4 審査庁は、裁決書の謄本を参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に送付しなければならない。

過去問:レッツチャレンジ!

Q.審査請求において、裁決の効果発生は、裁決が決定したときである。

×

裁決の効果発生は、原則、裁決書が送達されたときである。

裁決の効果発生は、原則、裁決書が送達されたときである。

Q.審査請求の裁決を公示の方法によってする場合、指定の公示方法を行った翌日から裁決の効果が発生する

×

掲示を始めた日の翌日から二週間が経過したときに効果が発生する

掲示を始めた日の翌日から二週間が経過したときに効果が発生する

まとめ

・裁決の効果発生は、裁決書が送達されたとき

・送達できない時は、公示によって効果を発生させる(その場合、公示の翌日から二週間経過したときに効果発生)

・送達できない時は、公示によって効果を発生させる(その場合、公示の翌日から二週間経過したときに効果発生)

コメント